(Redazione) - Dissolvenze - 46 - …à l'aveugle, Paris, 5e arrondissement

|

| di Arianna Bonino |

È sorprendente come dietro a nomi altisonanti e spesso indubitabilmente meritevoli, talvolta si siano celati predecessori tanto determinanti nell'ispirare i loro più noti emuli o discepoli quanto sconosciuti – o quasi – ai più.

Personalmente ho un debole per questi brillanti e impolverati personaggi rimasti nell'ombra. Di frequente sono nomi relegati nelle note a piè di pagina, ma ancor più nelle note a piè di pagina delle appendici dei libri. In pratica, vengono citati nelle pagine che, guardando il volume di taglio, sono le meno battute, più chiare perché poco usurate, se non addirittura intonse. Costoro giacciono beatamente in quel candore cartaceo per anni e anni, talvolta secoli, rischiando di rimanerci addirittura per sempre. Ecco, non che io voglia esagerare, anche perché il personaggio in cui mi sono imbattuta forse non è così sconosciuto, considerando i suoi meriti. Eppure, a me risulta che ad oggi nessuno dei suoi intriganti scritti sia reperibile in italiano (e spero proprio di che qualcuno mi smentisca al più presto).

Ora, se vi dico “Linneo”, è chiaro a tutti che non mi sto riferendo a lui. La moderna classificazione scientifica degli organismi viventi non esisterebbe se Carl Nilsson Linnaeus, (cioè Carl von Linné, o, appunto, Carlo Linneo e, volendo, anche Carolus Linnaeus) non avesse definito e introdotto, nel 1753, la nomenclatura binomiale nel sistema di classificazione delle piante, degli animali e dei minerali.

È anche vero, però, che Linneo decise di intitolare una pianta della famiglia delle Boraginacae ad un botanico nato una cinquantina d’anni prima di lui e morto quando Linneo era in quell’età in cui si passa dal gattonamento alla meravigliosa posizione eretta, con tutto ciò che questo comporta in termini di cambio di prospettiva nella visione del mondo.

La pianta in questione si chiama

Tournefortia, perché il botanico a cui Linneo la dedicò è Joseph

Pitton de Tournefort.

Se vi capita di andare a Parigi, sappiate che anche una delle viuzze del V arrondisment porta il suo nome, perché è lì che il botanico morì, cinquantaduenne e in piena salute, a causa di un banale incidente. È una strada che non offre particolari attrattive e non so quanti, passando di lì, s’interroghino sul proprietario della toponomastica suddetta.

Ma cosa ha fatto di speciale Joseph Pitton de Tournefort?

Allora:

intanto Tournefort nacque, cosa non da tutti, e lo fece ad

Aix-en-Provence nel giugno del 1656. Il padre lo aveva destinato alla

carriera ecclesiastica, infatti Joseph studiò presso i Gesuiti, cosa

che, evidentemente, lo appassionava meno del mondo vegetale, a cui

infatti si sentì ibero di dedicarsi una volta morto il genitore.

Ebbene, nella parte nord del Jardin des Plantes di Parigi,

precisamente nella Grande Galerie de l’évolution (che potete

visitare recandovi al Muséum national d’histoire naturelle), tra

le altre meraviglie, c'è anche il meraviglioso erbario di

Tournefort, da lui costruito grazie agli studi condotti nella Savoia

e nel Delfinato, una volta concluso il corso universitario di

Medicina a Montpellier.

Il

suo lavoro sulla flora dei Pirenei fu così brillante che venne

chiamato a Parigi, dove gli fu affidata la cattedra di botanica.

La

più nota delle sue opere è intitolata Institutiones rei Herbariae:

è lì che Tournefort classifica le piante distinguendo in modo

chiaro tra genere e specie. Ecco, Linneo deve senz’altro aver letto

quel libro, che, quantomeno, fruttò a Joseph Pitton l’intitolazione

della suddetta Boraginacea.

Com’è fatta? Dipende,

considerando che comprende un nutritissimo numeero di specie che, a

detta dei nomi che le definiscono, presentano caratteristiche varie e

variopinte:

T.

acuminata – T. acutiflora – T. albifolia – T. andina – T.

angulosa – T. angustiflora – T. arborescens – T. argentea –

T. arguzia – T. asperrima – T. astrotricha – T. aurata – T.

auroargentea – T. barbadensis – T. belizensis – T. bicolor –

T. biseriata – T. blanchetii – T. bojeri – T. brachiata – T.

brantii – T. brasiliensis – T. breviflora – T. brevilobata –

T. buchtienii – T. caeciliana – T. calycina – T. candida – T.

candidata – T. candidula – T. candollei – T. canescens – T.

capitata – T. caracasana – T. caribaea – T. carnosa – T.

catharinensis – T. chamissoniana – T. chinchensis – T.

chrysantha – T. conocarpa – T. cordifolia – T. coriacea – T.

cornifolia – T. corymbosa – T. corymbosa – T. curvilimba – T.

cuspidata – T. delicatula – T. densiflora – T. dichotoma – T.

dracrophylla – T. earlei – T. elongata – T. ferruginea – T.

filiflora – T. foetida – T. foetidissima – T. frangulifolia –

T. fruticosa – T. fuliginosa – T. gardneri – T. gibberosa –

T. gigantifolia – T. glaberrima – T. glabra – T. glabrifolia –

T. gnaphalodes – T. gracellima – T. graciliflora – T.

gracilipes – T. hartwegii – T. hernandesii – T. heyneana – T.

heyneana – T. heyneana – T. hirsutissima – T. hispida – T.

hookeri – T. horsfieldii – T. hostmannii – T. incana – T.

incana – T. intermedia – T. intonsa – T. isabellina – T.

jamaicensis – T. johnstonii – T. khasiana – T. killipii – T.

kirkii – T. lanceolata – T. lanuginosa – T. latisepala – T.

laurifolia – T. laurifolia – T. laxiflora – T. leonis – T.

leptostachya – T. leucophylla – T. lilloi – T. linearis – T.

longiflora – T. longifolia – T. longiloba – T. longispica –

T. lucida – T. lucida – T. macbridei – T. macroloba – T.

macrophylla – T. macrostachya – T. maculata – T. mapirensis –

T. maritima – T. martii – T. megapotamica – T. melanochaeta –

T. membranacea – T. messerschmidia – T. mexicana – T. meyeri –

T. microcalyx – T. microphylla – T. microphylla – T.

microstachya – T. minuta – T. miquelii – T. mollis – T.

mollis – T. mollis – T. mollissima – T. montana – T.

multiflora – T. mutabilis – T. oblongata – T. obovata – T.

obtusiflora – T. octostachya – T. odorata – T. orientalis –

T. ovalifolia – T. ovata – T. ovata – T. paniculata – T.

parvifolia – T. pauciflora – T. pedicellata – T. petionvillae –

T. picardae – T. pohlii – T. poliochros – T. polystachya – T.

pseudoheliotropium – T. psilostachya – T. puberula – T.

pubescens – T. punctata – T. punctata – T. pyrrhotricha – T.

pyrrostricha – T. ramonensis – T. ramosissima – T. restigicola

– T. restrepoae – T. reticosa – T. roigii – T. rollottii –

T. romeroi – T. rosmarinifolia – T. roxburghii – T. rubicunda –

T. rufescens – T. rufo-sericea – T. salicifolia – T.

salicifolius – T. salzmannii – T. sarmentosa – T. scabra – T.

scabrida – T. scandens – T. schiedeana – T. selleana – T.

sessilifolia – T. setacea – T. setifera – T. sibirica – T.

smaragdina – T. speciosa – T. spicata – T. staminea – T.

stenoloba – T. stenophylla – T. stenoraca – T. stenosepala –

T. suaveolens – T. subsessilis – T. subspicata – T. subtropica

– T. suffruticosa – T. tacarcunensis – T. tarmensis – T.

ternata – T. ternifolia – T. tetrandra – T. tomentosa – T.

trichocalycina – T. trinitatis – T. tristachya – T. ulei – T.

umbellata – T. urceolata – T. urvilleana – T. usambarensis –

T. walkerae – T. wallichii – T. vasquezii – T. vauthieri – T.

vestita – T. wightii – T. villosa – T. virgata – T.

viridiflora – T. viridiflora – T. volubilis – T.

vulgaris.

Insomma,

c’è di che fantasticare.

I

corsi di botanica di Tournefort dovevano essere davvero brillanti,

perché in molti sgomitavano per assistervi.

Ma

il destino, manifestatosi nelle graziose e solari sembianze di re

Luigi XIV, aveva ben altri piani per lui che, proprio in virtù delle

sue spiccate capacità e competenze, fu inviato dal sovrano nel

Levante, precisamente nel Mediterraneo orientale, perché ivi

conducesse nuove ricerche botaniche e zoologiche.

E

fu così che, in compagnia del medico von Gundelsheimer e

dell’artista Claude Aubriet, Tournefort partì verso nuove

avventure ed esplorazioni. Correva l’anno 1700 e per i successivi

due anni il botanico viaggiò. Fece rotta per Creta, poi visitò le

Cicladi, e poi ancora Costantinopoli, le coste del Mar Nero,

l’Armenia e la Georgia. Il programma di viaggio prevedeva anche

spedizioni in Egitto e in Siria, ma si rinunciò a queste nuove

esplorazioni a causa "dello terribile morbo che tutti ci

piglia", la peste.

E poi, ricordiamoci che il destino, questa volta nelle nient’affatto solari forme di una figura avvolta in un nero mantello, attendeva Tournefort a Parigi, precisamente in rue de Tournefort (che però all'epoca non si chiamava ancora così…)

Il

racconto di queste meravigliose esplorazioni, ove si documenta la

scoperta di ben 1256 nuove piante, si tradusse in un’opera in

diversi tomi redatta sotto forma di lettere e prese il titolo

Relation d’un voyage au Levant ( precisamente, Raelation d’un

voyage du Levant fait per ordre du Roy. Contenant L’Histoire

Ancienne & Moderne de plusieurs Isles de l’Archipel, de

Constantinople, des Côtes de la Mer Noire, de l’Armenie, de la

Georgie, des Frontieres de Perse & de l’Asie Mineure. Avec les

Plans des Villes & des Lieux considerables; le Genie, les Moeurs,

le Commerce & la Religion des differens Peuples qui les habitent;

Et l’Explication des Médailles & des Monuments Antiques.

Enrichie de descriptions & de Figures d’un grand nombre de

Plantes rares, de divers Animaux; Et de plusieurs Observations

touchant l’Histoire Naturelle)

L'opera

fu pubblicata postuma ed è una miniera di osservazioni topografiche,

narrazioni su antichità, usi e costumi locali, oltre a fornire

numerose mappe, e, ovviamente, ricchissime nozioni di zoologia,

mineralogia e botanica delle terre esplorate. Il successo fu

straordinario e presto l’opera fu tradotta anche in inglese.

Sono

innumerevoli le descrizioni di paesaggi che ci ha lasciato Tournefort

e mi piacerebbe davvero leggere la sua monumentale opera per intero.

Questa voglia mi è venuta stanotte, quando per la prima volta ho

letto il suo nome. Curiosamente, non l’ho incontrato leggendo un

saggio dedicato a piante o animali. Il libro in questione tratta

tutt’altro argomento e nell’appendice al capitolo V, capitolo che

s’intitola "La casa del Minotauro” riporta questa

particolare narrazione di Tournefort.

Stiamo

parlando, in sostanza, della testimonianza del primo viaggiatore

“moderno” che visitò (e appunto descrisse) la caverna di

Gortina. Secondo diversi studiosi, questa grotta ( e non una

costruzione sotto il Palazzo di Cnosso), sarebbe l’ autentica sede

del Labirinto di Creta, che, quindi, più che edificato, avrebbe

avuto origine da un’opera di scavo e cesello di un’intricata rete

di cunicoli naturali presenti appunto in questa caverna, collocata

alle falde del monte Ida.

E,

come l’autore del libro fa notare, non si può escludere che, nel

fondo del labirinto, un tempo fosse stato rinchiuso un uomo dalle

fattezze mostruose, tali da evocare quelle di un toro, forse davvero

nato dalla regina, oppure associato da leggende posteriori alla

famiglia di Minos.

La

descrizione di Tournefort è straordinaria e, se è vero che stanotte

non ho dormito, non posso dire di non aver sognato.

Se

volete sognare anche voi, allora aprite bene gli occhi e leggete:

"Il

primo Luglio, dopo aver fatto fare delle torce di cera dall'arciprete

del villaggio dei dieci santi, ne partimmo per andare a visitare il

labirinto. Questo luogo tanto celebre è un condotto sotterraneo a

forma di via che, con mille rigiri in ogni direzione del tutto

casuali e senza alcuna regolarità, percorre l'interno di una collina

ai piedi del monte Ida, sul versante a mezzogiorno, a tre miglia

dalle rovine di Gortina.

Si

entra nel labirinto da un'apertura naturale larga sette o otto passi,

e talmente bassa che solo un uomo di mediocre statura vi può passare

senza chinarsi: il pavimento dell'entrata è alquanto diseguale, il

soffitto è abbastanza piatto, rifinito con diversi strati di pietre

poste orizzontalmente le une sulle altre. Dapprima si presenta una

specie di caverna molto rustica in lieve pendenza e senza nulla di

particolarmente singolare; ma a mano a mano che si procede il luogo

appare affatto sorprendente. È tutto un rigiro, in cui la galleria

principale è meno impervia delle altre, e conduce lungo una via di

circa milleduecento passi al fondo del labirinto, con due grandi e

belle sale in cui gli stranieri si riposano con piacere. Sebbene

questa galleria alla sua estremità si biforchi, non è tuttavia

questo il punto pericoloso del labirinto: lo è invece piuttosto

l'entrata, a circa trenta passi dalla caverna sulla sinistra.

Se

ci si immette in qualche altra via, dopo aver fatto un po' di cammino

ci si perde in un'infinità di cunicoli e vie cieche da cui è

difficile uscire senza rischiare di perdersi. Le nostre guide

seguirono quindi la galleria principale senza farci svoltare né a

destra né a sinistra. Facemmo 1160 passi almeno: la galleria è alta

sette o otto piedi, rivestita di uno strato di roccia, orizzontale e

affatto piatta, come sono la maggior parte degli strati di pietra in

quella zona. Vi sono comunque dei punti in cui bisogna abbassare la

testa; e quasi a metà strada si incontra un passaggio in cui si è

obbligati a camminare a quattro gambe. Normalmente la via principale

è abbastanza larga da poterci camminare in due o tre persone

affiancate; il lastricato è ben connesso; non si deve né salire né

scendere molto, le pareti sono tagliate a piombo, o fatte di pietra

con una cura notevole; ma si aprono da ogni lato moltissime altre vie

e non si saprebbe come uscirne, senza prendere molte precauzioni.

Poiché

avevamo molta voglia di tornare fuori, nostra prima cura fu di

appostare una guardia all'ingresso della caverna; con l'ordine di

andare a chiedere aiuto al villaggio più vicino se non fossimo

usciti prima di notte; secondo, ognuno di noi portava una grossa

torcia accesa; terzo, in tutti i rigiri difficili da ritrovare

attaccammo sulla destra dei fogli numerati; quarto, uno dei greci

lasciava a sinistra dei piccoli fasci di legna secca e un altro

spandeva sulla strada della paglia che portava in un sacco sotto il

braccio. In questo modo arrivammo senza difficoltà al fondo del

labirinto, dove la galleria principale si biforca e termina in due

grandi sale, quasi rotonde, larghe circa quattro tese tagliate nella

roccia. Vi si vedono molte scritte tracciate col carbone; ad esempio:

«P. Francesco Maria Pesaro Capucino», «Frater Tadeus Nicolaus» e,

vicinissimo, «1539». Più in là, «1444». Altrove si legge «Qui

fu el strenuo Signor Zan de Coron cap. no de la Fanteria 1526».

Nella galleria principale si trovano molti altri segni, tra gli altri

uno in margine che ci parve opera di qualche gesuita, osservammo le

seguenti date: «1495, 1516, 1560, 1579, 1699». Scrivemmo anche 1700

in tre posti diversi con la pietra nera. Tra queste scritte, ve ne

erano alcune affatto ammirevoli, che confermano la mia teoria

proposta alcuni anni or sono sulla vegetazione delle pietre. Quella

nel labirinto cresce e aumenta sensibilmente senza che si possa

sospettare che da fuori arrivi qualche materia estranea. Coloro che

avevano inciso il loro nome su queste pareti che sono di roccia viva

non immaginavano certo che i tratti della loro incisione si sarebbero

a poco a poco riempiti e addirittura rialzati con il tempo in una

specie di ricamo alto circa una linea in qualche punto, e quasi tre

in altri; in modo che i caratteri da scavati che erano sono ora

sollevati come in un bassorilievo. La materia è bianca anche se la

pietra su cui cresce è grigiastra. Considero questo basso rilievo

come una specie di callo formato dal succo nutritivo della pietra,

travasato a poco a poco nei punti scavati dall'incisione, allo stesso

modo di come si formano i calli sulle ossa rotte.

Con

le precauzioni che avevamo preso, ci fu facile uscire dal fondo del

labirinto; ma dopo averne ben esaminato la struttura, fummo tutti

d'accordo che non si trattava di un'antica cava da cui erano state

tratte le pietre per costruire le città di Gortina e di Cnosso, come

hanno creduto Belon e altri moderni. Che verosimiglianza vi può

essere nel fatto di andare a prendere le pietre in fondo a una

galleria profonda più di mille passi, interrotta da infinite altre

gallerie dove si corre il richio di perdersi? E come far passare le

pietre in quel punto in cui si deve camminare a quattro gambe, e che

è lungo più di cento passi? D'altronde la montagna e così erta e

ripida che si fa fatica a salirci a cavallo. Cercammo inutilmente le

impronte dei carretti di cui parla Belon; quand'anche si vedessero

ancora, non si dovevano vuotare le gallerie che venivano allargate? E

bene poi aggiungere che la pietra del labirinto non è né bella né

dura, ma bianco sporco e simile a quella delle montagne sulle cui

pendici sorge Gortina. Quanto alla città di Cnosso, era lontana dal

labirinto verso il versante nord di Creta a 3125 passi da Gortina,

oltre le montagne che sorgono sulla Candia, vicino a qualche torrente

sulle cui rive si celebrarono le nozze di Giove e Giunone. Belon

avrebbe potuto meglio di ogni altro determinare la posizione di

Cnosso, visto che si vanta di aver scoperto la tomba di Giove, così

come l'avevano descritta gli antichi: è sicuro che la tomba si

dovesse trovare nella città di Cnosso e seguendo la via che Belon

indica per andare da Candia al monte Ida, Cnosso dovrebbe trovarsi su

di essa.

Sembra

piuttosto che il labirinto fosse una galleria naturale, che persone

curiose si sono un tempo divertite a rendere praticabile, facendo

ingrandire la maggior parte dei punti troppo stretti. Per sollevare

il soffitto, non fecero altro che staccare alcuni strati di pietre

che per tutto lo spessore della montagna corrono orizzontalmente; in

alcuni punti tagliarono poi le pareti a piombo e per sgombrare la

galleria si presero cura di sistemare le pietre ordinatamente; forse

lasciarono inalterato il punto in cui si deve passare a quattro gambe

per far conoscere alla posterità come era tutto il resto allo stato

naturale; perché oltre quel punto la galleria è bella come al di

qua di esso: e che fatica han dovuto fare per togliere le pietre che

si trovavano al di là? Per farle passare in quella specie di

canaletto han dovuto spaccarle in piccoli pezzi. Gli antichi Cretesi,

popolo di grande gentilezza e molto dedito alle belle arti, cercarono

di perfezionare ciò che la natura aveva soltanto abbozzato. Certo,

se furono pastori a scoprire le gallerie sotterranee, cedettero il

passo a uomini più grandi per farne questo meraviglioso labirinto,

perché servisse da asilo a molte famiglie durante le guerre civili,

o sotto il regno dei tiranni, anche se oggi serve solo di rifugio ai

pipistrelli. Questo luogo è molto asciutto, non si vedono né

rivoli, né concrezioni né colatoi; ci hanno anche assicurato che

nelle colline vicino al labirinto c'erano due o tre gallerie

sotterranee molto profonde, delle quali, volendo, si potrebbero fare

meraviglie simile a questo. Nell'isola si trovano molte caverne e la

maggior parte delle rocce, soprattutto sul monte Ida, sono forate da

aperture in cui si può infilare la testa: si vedono molti abissi

profondi e perpendicolari; perché non dovrebbero esservi anche delle

gallerie orizzontali? Soprattutto nei punti dove gli strati di pietra

sono sistemati orizzontalmente gli uni sugli altri.

Non

bisogna credere che il labirinto che si è appena descritto sia

quello di cui han parlato gli antichi. Diodoro Siculo e Plinio

assicurano che ai loro tempi non ne restavano tracce e che l'avevano

fatto a modello del labirinto egiziano, uno dei più famosi edifici

del mondo, e abbellito dall'opera di molti, e cento volte più grande

di quello di Creta. Sembra d'altronde dalle antiche medaglie che

questo si trovasse nella città di Cnosso." (1)

Speriamo,

allora, di poter continuare a leggere e immaginare ancora di strani

viaggi, di piante misteriose e mappe di labirinti lasciate in qualche

polveroso tomo, tra le pagine del quale dorme e sogna anche un fiore

raro, una foglia, forse un segreto.

|

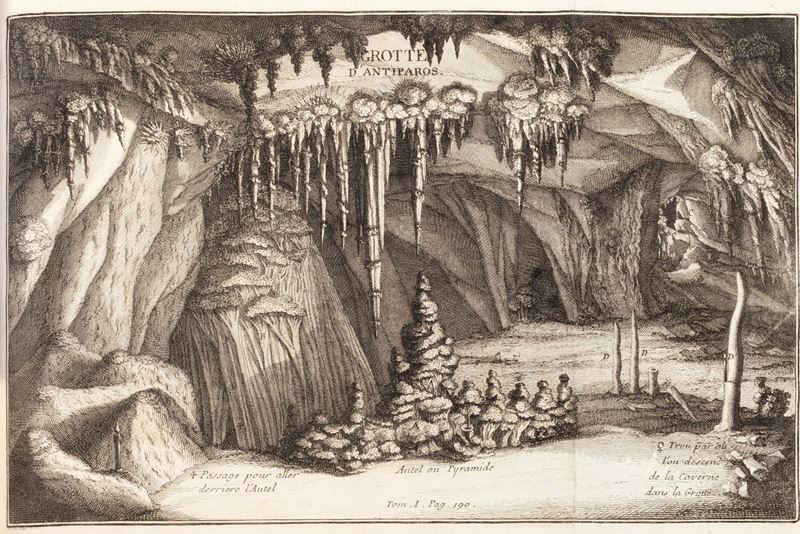

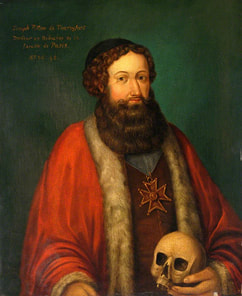

Uno dei disegni presenti nell'opera di TournefortRelation d'un Voyage du Levant, 1717 |

NOTA

(1) - Il

passo di G.P. de Tournefort è tratto dall'appendice al capitolo V de

"Il libro dei labirinti" di Paolo Santarcangeli,

Frassinelli, 1984

Commenti

Posta un commento